Вера в Бога – тщательно скрываемая бывшим беспризорником, колонистом и бродягой, – возможно и была «фартом» Л. Пантелеева

«…Он уже начал жалеть, что отказался от предложения Аркашки, как вдруг услышал рядом с собой знакомый голос:

– Здорово, фрайер!

Позже Лёнька со стыдом вспоминал, как он обрадовался, узнав белозубого Аркашку.

– Обедал? – спросил тот.

– Нет, – пробурчал Лёнька.

– Завтракал?

– Нет.

– Значит, прямо ужинать собираешься?

Ленька угрюмо ухмыльнулся.

– Ну как, – втыкаем? – спросил Аркашка, присаживаясь возле него на лавочку.

Не было рядом с Лёнькой сильной руки, которая бы могла поддержать его. Не было матери, не было Юрки, не было Василия Фёдоровича Кривцова...

Вокруг было пусто, опять моросил дождь.

– Ну, что ж... Втыкаем, – сказал Лёнька, тряхнув головой.

...С первым же поездом они отправились "на гастроли", как говорил Аркашка. На станции Казачья Лопань Аркашка унёс из-под самого носа зазевавшегося пассажира большой кожаный чемодан. В чемодане, который они открыли на пустыре за железнодорожными складами, оказались такие богатства, что Лёнька рот разинул. Здесь лежало хорошее, тонкого полотна мужское бельё, яркие галстуки, крахмальные воротнички, бритва, махровое полотенце, душистое мыло, бутылка вина, белая булка, английские консервы, шоколад, несколько лимонов – вещи, которых Лёнька несколько лет и во сне не видел. На самом дне чемодана в коробке из-под зубного порошка были запрятаны маленькие дамские часы на золотой браслетке.

Даже у видавшего виды Аркашки глаза разбежались при виде этих богатств.

– Ничего, ничего, пофартило, – говорил он, лихорадочно роясь в чемодане. – У тебя рука легкая. Из тебя человек выйдет, Лёнька! А?

Эта похвала не очень порадовала Лёньку.

Он спросил: у кого Аркашка украл этот чемодан? Что это за человек, который в голодные военные годы ест белый хлеб, сардинки и лимоны?

– Тоже, наверно, вор, – сказал Аркашка. – Или какой-нибудь буржуй недорезанный.

Лёнька почему-то вспомнил Волковых. То, что вещи эти – буржуйские, немного утешило его.

– В общем – плевать! – сказал Аркашка. – Сейчас это всё наше.

Он смеялся, потирал руки и без конца повторял:

– Ничего, ничего... Поживем, парень! Погуляем на славу!..

Хотя Лёнька не принимал никакого участия в этой краже, Аркашка по-братски разделил с ним все награбленное. Они уехали в Харьков. И там около месяца жили припеваючи, проедая деньги, вырученные от продажи часов и других вещей.

Но скоро они расстались. Аркашка покинул Лёньку. То ли ему показалось, что Лёнька невыгодный компаньон, так как Лёнька воровал хуже и не так удачно, то ли он ему просто надоел, но однажды Лёнька проснулся и увидел, что Аркашки нет. Ночевали они на бульваре – в кустах акации. Лёнька посидел, подождал и, забеспокоившись, решил пойти поискать товарища. Он уже хотел подняться, когда машинально сунул руку в карман, где лежали у него заколотые французской булавкой деньги. В кармане он нащупал что-то холодное, мягкое и пушистое. От обиды и отвращения он закричал. Оказалось, что Аркашка не только обокрал его, вынув из кармана все деньги, но ещё и поиздевался над ним, засунув в карман маленького дохлого котенка.

...Расставшись с Аркашкой, Лёнька не горевал. Но жизнь его уже опять пошла кувырком».

(Леонид Пантелеев, «Лёнька Пантелеев»)

«А ведь я почти весь век свой (исключая годы раннего детства) должен был таить свои взгляды. Впрочем, не знаю, то ли я слово употребил: должен. По Огареву, НЕ должен. Знаю только, что так поступать вынужден был не я один, а тысячи и даже тысячи тысяч моих единомышленников и сограждан. Потому что многих из тех, кто НЕ таил, давно уже нет с нами. Не всех этих людей мы знаем, не все они и в будущем будут разысканы (не они, конечно, а могилы их), не все будут названы по именам, но и не названные да святятся до скончания века их великие – все до единого великие – имена!..», – написал в первых строках своей «посмертной» повести «Верую» Леонид Пантелеев.

В этой повести, опубликовать которую писатель распорядился только через три года после своей смерти, (и это пожелание было соблюдено, вот тут «на руку» грянула в стране пресловутая «Перестройка»), Леонид Пантелеев исповедовался так, как, возможно, не исповедовался ни разу в жизни.

Алексей Иванович Еремеев, вошедший в отечественную литературу как Л. Пантелеев, родился 22 августа 1908 года в Санкт-Петербурге. В 2023 году исполняется 115 лет со дня его рождения.

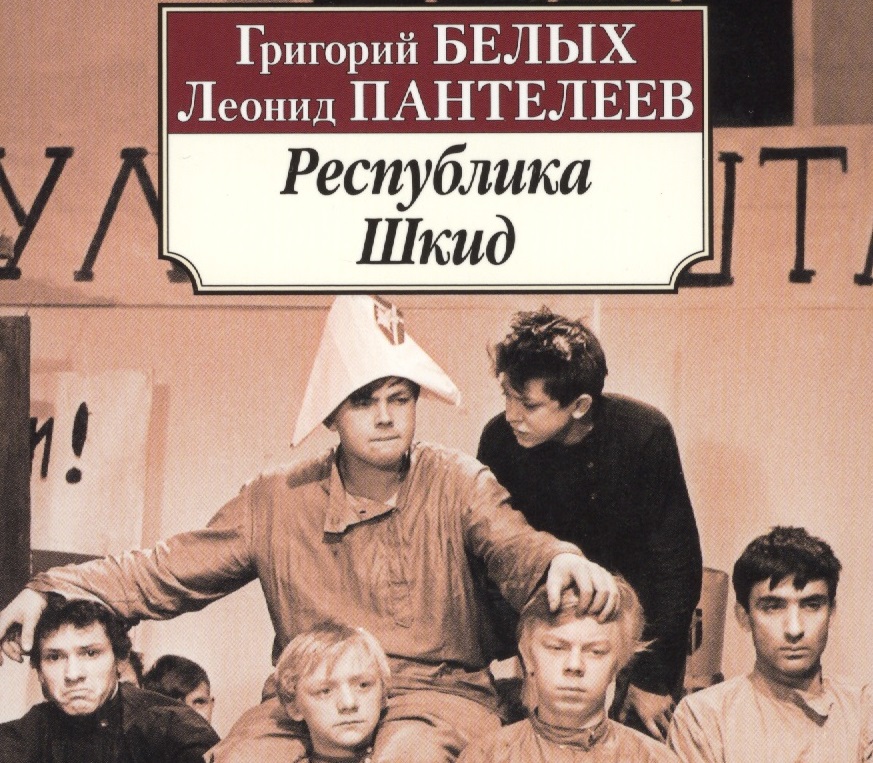

Биографические вехи нет ни малейшего смысла обозначать: всё творчество писателя, так или иначе, является автобиографичным, начиная со знаменитой «Республики ШКИД». При этом следует четко понимать – и Л. Пантелеев в этом признался, – стопроцентного отождествления автора с его героем быть не должно. Хотя бы по вышеизложенным в повести «Верую» причинам.

Совершенно очевидно, что судьба оберегала Л. Пантелеева – не в благодарность ли его глубоко христианской, верующей душе, – которую писатель прятал от посторонних, как прячут иные нательный крест или икону.

Судьба была благосклонна к Л. Пантелееву, и это не ирония, как можно подумать. Слишком уж часто писатель был на волосок от гибели: начиная с самого детства. Он не умер в дни Октябрьской революции, когда тяжело болел. Он не погиб в злоключениях, выпавших на его долю в последующие послереволюционные годы – ни под артобстрелом гостиницы в Ярославле во время мятежа эсеров, ни под полозьями саней, под которые угодил по дороге в Бугульму… Не умер с голоду, не замёрз насмерть в скитаниях подростком… В конце концов – не погиб в тюрьме, как погиб его друг и соавтор «Республики ШКИД», заключённый по знаменитой «политической» 58-ой статье Григорий Георгиевич Белых, Гришка-Янкель. Не был сослан в ГУЛАГ, как «неблагонадёжный» товарищ осужденного писателя и соавтора. В конце концов – не умер (хотя и был очень близок к этому) в осаждённом фашистами Ленинграде от голода, как умирали сотни других…

Всё это был его личный «фарт», везение. Но даже «фарт» знаменитого питерского бандита-налётчика, бывшего рабочего и чекиста Лёньки Пантелеева (Леонид Иванович Пантелкин), в честь которого юного хулигана и начинающего вора Алексея Еремеева прозвали его товарищи-подростки, закончился, когда пуля в упор, выпущенная из нагана оперативником ВЧК Иваном Бусько, пробила буйную 21-летнюю голову.

«Фарт» писателя Л. Пантелеева продолжался 78 лет – Алексей Иванович мирно скончался в родном Ленинграде в 1987 году. На его надгробном камне написано: «Алексей Иванович Пантелеев-Еремеев».

Вера в Бога – тщательно скрываемая бывшим беспризорником, колонистом и бродягой, – возможно и была «фартом» Л. Пантелеева.

…Головокружительная карьера писателя началась в 1925 году: юные выпускники школы-коммуны им. Ф. Достоевского Л. Пантелеев и Г. Белых, вдосталь наскитавшись по тёплому Крыму, вернулись в промозглый Питер и написали «Республику ШКИД» – только на русском языке повесть переиздавалась десять раз, была переведена за границей и на многие языки советских народов. Но в 1937 году Григорий Белых перешёл дорогу недоброжелателям – тем самым, в распоряжении чекистов оказались все его записи, а среди них – стихотворение о Иосифе Сталине и Петре Первом «Два великих»:

«…Сдаюсь, сдаюсь, Иосиф Первый.

Мою идею о канале

Вы, не жалея сил чужих

Весьма блестяще доконали.

Я ж был идеями богат,

Но не был так богат рабами…»

Г. Белых был осуждён на три года, умер от туберкулёза в пересыльной тюрьме 14 августа 1938 года.

Л. Пантелеев, не желая предавать погибшего друга, не соглашался, чтобы в новых переизданиях «Республики ШКИД» значилась бы только одна его фамилия (без его согласия некоторые издания «Республики...» всё-таки увидели свет). Этого было бы достаточно, чтобы сгинуть в лагерях, но «фартовый» Л. Пантелеев «отделался» лишь полным многолетним забвением его, как писателя.

Во время блокады Ленинграда лишённый прописки в родном городе Л. Пантелеев остался без продуктовых карточек (по другой версии, карточки у него были украдены) и умер бы от поразившей его дистрофии, но «фарт» – великая вещь: всесильный «Писательский министр» Александр Фадеев в июле 1942 года вывез тяжелобольного Л. Пантелеева на самолёте в столицу. А. Фадеев вернул Л. Пантелееву не только жизнь, он вернул ему, – нет, не право заниматься литературой, – а, вернее, «звание» писателя, право быть услышанным читателями. До того, начиная с 1937 года, Л. Пантелеев писал исключительно «в стол». Не будет преувеличением сказать, что заслугой А. Фадеева является то, что стали достоянием большой литературы записки и малая проза Л. Пантелеева о подвиге ленинградцев. Его дневниковые записи «В осаждённом городе», его рассказы – пронзительная правда о блокаде. Отметим, что в Москве Л. Пантелеев не задержался – в январе 1944 года, в канун снятия блокады и разгрома немцев под Ленинградом, он вернулся в город не Неве.

О страшной блокаде Ленинграда и подвиге его защитников и мирных жителей написано немало. Но прочитайте эти строки из рассказа «Кожаные перчатки»: «В дверях купе стоит, слушает немолодой, маленький и худенький, как подросток, человек в форме гражданского лётчика. Засунув руки в боковые карманы своей кожаной коричневой курточки, он курит толстую дорогую папиросу, перекидывает её то и дело из одного угла рта в другой и, прижимаясь затылком к косяку двери, резко и нервно выбрасывает в потолок густую струю синею дыма. Слушает он, почти не глядя на рассказчика, но, чем дольше слушает, тем сильнее волнуется, тем чаще и глубже затягивается… Внезапно лицо его наливается кровью, он делает несколько быстрых, лихорадочных затяжек, торопливо и даже судорожно запихивает папиросу в набитый окурками металлический ящичек на стене и, повернувшись к рассказчику, перебивает его:

– Ст-той! П-погоди! Д-дай мне!..

Губы его прыгают. Лицо дергается. Он – заика, каждое слово выталкивается из него, как пробка из бутылки.

– С-самое ст-трашное? – говорит он и кривит губы, делает попытку изобразить ироническую усмешку. – Самое страшное, да? Т-тонули, говоришь? Г-горели? С м-мертвецами лежали? Я т-тоже т-тонул. Я тоже г-горел. И с покойниками в об-б-бнимочку лежал. А в-вот с-самое ст-трашное – это когда я в сорок втором году письмо получил из Ленинграда – от сынишки… д-д-десятилетнего: “П-п-папочка, – пишет, – ты нас п-прости с Анюткой… м-мы в-вчера т-т-в-вои к-кожаные п-перчатки св-варили и с-с-съели”…».

…В повести «Верую» писатель признался, что всю жизнь он писал не всё то, что хотел. Но он не написал и ничего такого, что не хотел бы написать.

А то, что Л. Пантелеев помимо достаточно идеологически выдержанных «Пакета» и «Американской каши» написал немало детских сказок – это не попытка «спрятаться» от «взрослой» действительности: он делал то, что у него получалось лучше другого. Редкому «взрослому» писателю удаются по-настоящему «детские» вещи. Л. Пантелееву они удавались, и в этом жанре писатель достоин самого большого уважения. С самыми маленькими представителями этого мира говорить на одном языке очень и очень непросто – тем более, об очень важных вещах.

Напомним и о том, что Л. Пантелеев, писавший для детей, прибегал не только к прозе, но и к стихам.

...Послевоенные годы писатель оставался «рядовым бойцом» «второго эшелона» – вполне может быть, что и специально «не высовывался»: писал для детей, сотрудничал с прессой, ездил в составе делегаций за границу, публиковался в журналах. Выходили книги. Л. Пантелеев женился. В 1966 году вышла его книга «Наша Маша», написанная на основе его записей о своей дочери.

Дочь Маша, кстати, пережила своего отца всего на три года и покоится с ним в одной могиле.

Сам Л. Пантелеев в «Верую» подвел, как говорится, черту: «И всё-таки я не могу не считать себя человеком счастливым. Да, жизнь моя пришлась на годы самого дикого, самого злого, жестокого и разнузданного безбожия, всю жизнь меня окружали неверующие люди, атеисты, в юности было несколько лет, когда я на себе испытал чёрный холод безверия, а между тем я считаю, что мне всю жизнь самым чудесным образом везло: я знал очень многих людей духовно глубоких, верующих, ведающих или хотя бы ищущих Бога. Я не искал этих людей, ни они меня не искали, а просто так получалось, будто сам Господь посылал нас друг другу навстречу…».

…Возможно, было кощунством с нашей стороны называть Веру «фартом». Но у Бога много имен, и с этим никто не поспорит…

При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького