Нет, он не Пушкин, он другой…

«…Вы узнаете меня по голосу. Пока я был в оковах, я свертывался, как змей, и обманывал деспота. Но вам открывал я тайны моего сердца и был с вами простодушен, как голубь», – писал Он в обращении «К русским друзьям».

Он был – поляк. В этом уверены, в первую очередь, все поляки. Он был – литвин, то есть, литовец, родился в Литве. Так возражают полякам жители прибалтийского государства. Он – чех, – доносятся голоса соседей Польши в Центральной Европе. «Он – уроженец Беларуси, который в своем творчестве воспел наши язык, историю и культуру», – обстоятельно возражают граждане Республики Беларусь.

Но знаете, что? Мы не будем ввязываться в эту дискуссию, в современной обстановке тем более теряющей деликатность. Просто признаем, вне гражданства и национальности: Он – классик мировой литературы. И его узнают по голосу.

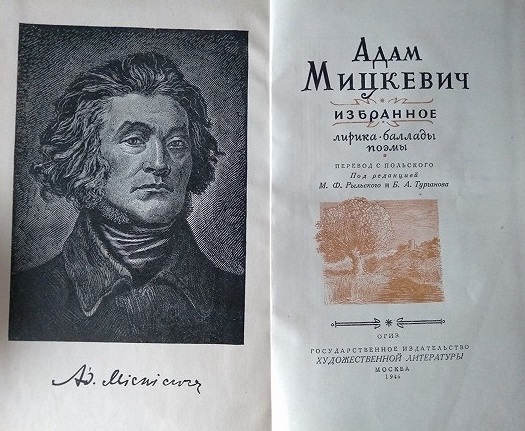

В 2023 году, 24 декабря, исполняется 225 лет со дня рождения поэта, публициста, общественного деятеля Адама Бернарда Мицкевича (1798–1855).

Он был революционер, романтик и пилигрим. Политик и отчасти мистик. Он немало прожил в России, и это обстоятельство, – а именно знакомство и в какой-то степени соперничество с А. Пушкиным, а также дружеская близость с декабристами Кондратием Рылеевым, Александром Бестужевым, поэтом Антоном Дельвигом, теоретиком славянофильства Иваном Киреевским, журналистами, литераторами и издателями братьями Ксенофонтом и Николаем Полевыми, критиком и поэтом Дмитрием Веневитиновым, поэтом Евгением Баратынским, библиофилом и библиографом, мастером эпиграмм Сергеем Соболевским, поэтом и журналистом Петром Вяземским – особо привлекало к персоне А. Мицкевича внимание отечественных исследователей.

Адам Мицкевич родился 24 декабря 1778 года в городе Новогрудек, тогда это была территория Литвы, а ныне – Республики Беларусь.

Отец будущего поэта – обедневший шляхтич из древнего белорусского шляхетского рода, адвокат. Отец поэта, таким образом, был стопроцентный литвин, то есть подданный Великого княжества Литовского («литвины» противопоставлялись «русинам»). Жители княжества в большинстве своём были этническими литовцами, или же белорусами.

Мать Адама также происходила из шляхетского рода, хорошо известного в Новогрудском воеводстве.

Начальное обучение проходил в доминиканской школе при новогрудском храме Михаила Архангела. Затем закончил словесный факультет (хотя поступал на физико-математический) Виленского университета (город Вильна, ныне Вильнюс, Литва). В университете с 1817 года (ох уж этот вечно бунтующий 17-й год!) участвовал в создании и деятельности патриотических молодёжных кружков филоматов и филаретов. Эти кружки хоть и были тайными, но не столько политическими, сколько нацеленными на самосовершенствование и самообразование. («Филоматы» – от греческого «стремящийся к знанию», «филареты» – «любители добродетели», «дочернее» отделение филоматов ) Глубоко идейный А. Мицкевич написал несколько программных стихотворений:

«…О молодость! Сладок напиток жизни,

Когда его с другими поделим!

Так лейся же, опьяняй весельем,

Избытком золота в сердце брызни!

Друзья младые! Вставайте разом!

Счастье всех – наша цель и дело.

В единстве мощь, в упоенье разум.

Друзья младые! Вставайте смело!

Блажен и тот на дороге ранней,

Чьё рухнет в битве юное тело,

Другим оно служит ступенью в брани.

Друзья младые! Вставайте смело!

На скользких срывах по кручам этим

Сила и слабость на каждой грани.

На силу силой, друзья, ответим,

А слабость сломим в юности ранней!..»

(«Ода к юности»)

Как говорится, трудовую биографию начал школьным учителем в городе Ковно (ныне Каунас, Литва).

В октябре 1823 года был арестован в Вильне по «Делу филоматов». Полгода провёл в тюрьме, затем отпущен на поруки, а ещё через полгода Адама Мицкевича выслали из Литвы в изгнание.

Поэт нашёл пристанище в России, в которой прожил до 1829 года, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Одессе и в Крыму, затем в Москве и вновь в Петербурге. В 1825–1828 гг. служил в канцелярии военного генерал-губернатора в Москве.

Хотел жениться на дочери обрусевшего немца, профессора Яниша, известной русской переводчице и поэтессе Каролине Карловна Яниш (после замужества известна как Павлова). Эта романтическая история достойна отдельного романа. Вкратце же скажем, что почтенное семейство Янишей восстало против плохо обеспеченного поэта с неблагонадежной репутацией смутьяна и бунтаря. Любовь молодых людей была страстной и взаимной, но брак не состоялся, а вскоре влюбчивого Адама Мицкевича увлекли другие роковые дамы. В частности, в Одессе он имел удовольствие познакомиться со «светской львицей» Каролиной Собаньской (урождённая Жевуская). Отданная насильно замуж в 17 лет Каролина недолго прожила с богатым мужем, который был старше её на 30 лет. Прекрасная полячка в Одессе стала содержанкой и, по сути, секретарем легендарного могущественного генерала Ивана Осиповича (Иосифовича) де Витта, к слову, юридически женатого. Оба авантюриста и интригана по натуре до мозга костей, своих отношений партнеры не скрывали. Репутация у Каролины была по тем временам сомнительная, однако мужчины, посещавшие её салон, теряли голову сразу. Не избежал этой участи и великий А. Пушкин и, позже, А. Мицкевич…

Известен такой факт: в 1825 году К. Собаньская пригласила А. Мицкевича в летнее путешествие по Крыму на яхте. Яхту приобрел сам И. Витт, который был агентом императора, сегодня бы его назвали «контрразведчиком», призванный, по сути, разоблачать всяческие тайные и антиправительственные сообщества. Яхте было дано имя «Каролина», и И. Витт сам принял участие в путешествии, рассчитывая «завербовать» неблагонадежного А. Мицкевича для переговоров и интриг с возможными заговорщиками – как польскими, так и русскими. На борту были также брат К. Собаньской, писатель Хенрик Жевуский, а по совместительству агент царского правительства в Варшаве, и ещё один агент «под прикрытием».

Не будем говорить о результатах этой поездки с точки зрения генерала И. Витта, а вот влюблённый и забывший про всякую политику А. Мицкевич обогатил мировую литературу знаменитыми «Крымскими сонетами»:

«Гремит! Как чудища, снуют валы кругом.

Команда, по местам! Вот вахтенный промчался,

По лесенке взлетел, на реях закачался

И, как в сетях, повис гигантским пауком.

Шторм! Шторм! Корабль трещит. Он бешеным рывком

Метнулся, прянул вверх, сквозь пенный шквал прорвался,

Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался,

За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом.

Я криком радостным приветствую движенье.

Косматым парусом взвилось воображенье.

О счастье! Дух летит вослед мечте моей.

И кораблю на грудь я падаю, и мнится:

Мою почуяв грудь, он полетел быстрей.

Я весел! Я могуч! Я волен! Я – как птица!»

(«Плавание»)

Просим прощение за «крен» в сторону любовных «приключений» Адама Мицкевича (впрочем, когда речь идёт о поэте, это естественно и оправданно). Скажем только, что К. Собаньская легко оставила А. Мицкевича, который переживал не на шутку, и в сонете «Прощание» излил душу:

«…но ты с другим. Иль я бесплатных ласк не стою?

Но я ведь не платил, когда я был с тобой!

Червонцев не дарил я щедрою рукой,

Но ласки покупал безмерною ценою.

Ведь я сказал “прости” и счастью и покою,

Я душу отдавал – за что ж удар такой?»

Чтобы поставить на этой теме точку (а женщины в жизни А. Мицкевича были и ещё, начиная со студенческих времен), скажем, что поэт женился в 1834 году на Целине Шимановской, дочери известной пианистки и композитора Марии Шимановской. Супруга родила поэту двух дочерей и четырех сыновей. Целина Мицкевич умерла за полгода до кончины мужа.

В мае 1829 года Адам Мицкевич покинул Россию, посетил Италию, Швейцарию. Он пытался присоединиться к участникам польского восстания 1831 года против власти Российской империи на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Правобережной Украины, когда этого не удалось, задержался в Германии. Затем, в 1832 году поселился в Париже, сотрудничал с деятелями польской эмиграции, занимался политической публицистикой. Женился. В 1839–1840 гг. преподавал латинскую литературу в Лозанне. В 1840 году стал первым профессором славянской словесности в Коллеж де Франс.

В 1841 году подпал под влияние польского религиозного философа-мистика, визионера Анджея Товяньского. Считавший себя посланцем Бога (наряду с Наполеоном) и утверждавший, что Польша – страна-Мессия, а поляки – единственный богоизбранный народ, А. Товяньский, понятно, не пользовался любовью официальных властей.

Вечный бунтарь А. Мицкевич, однако, нашёл в учении А. Товяньского и смысл, и важность, и начал пропагандировать «товянизм». За это французское правительство в 1845 году отстранило А. Мицкевича от чтения лекций, а в 1852 году поэт был отправлен в отставку.

В Риме в 1848 году А. Мицкевич создал Польский легион (добровольческие наёмные польские воинские формирования создавались в XVIII–XX веках в армиях разных государств мира), сражавшийся за свободу Ломбардии. Его цели и программу он изложил в тексте «Свод принципов».

А. Мицкевич овдовел весной 1855 года. Схоронив в Париже супругу, он отправился в Константинополь, намереваясь организовать Новый польский, а также еврейский легионы для помощи французам и англичанам в борьбе с Россией после вступления Франции в Крымскую войну.

В Константинополе Адам Мицкевич заразился холерой. В ноябре 1855 года он скончался.

В настоящее время прах поэта находится в саркофаг в Вавельском кафедральном соборе в Кракове в Польше.

Произведения Адама Мицкевича, в первую очередь поэтические сборники «Баллады и романсы», «Крымские сонеты», поэма «Конрад Валленрод», драматическая поэма «Дзяды» и национальная эпопея «Пан Тадеуш», считающаяся польской национальной эпопеей и шедевром словесной живописи, вошли в Золотой фонд мировой литературы. Творчество А. Мицкевича оказало очень сильное влияние на всю польскую культуру, и не только польскую. На протяжении двух веков оно была постоянным элементом литературного образования и патриотического воспитания. Творчество А. Мицкевича оставило свой след и в русской литературе и музыке. К нему впоследствии обращались М. Лермонтов, Майков, И. Бунин, Алябьев, Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков.

Нам ни в коем случае не хотелось, чтобы у читателя сложилось впечатление о А. Мицкевиче, как о наделённом поэтическим талантом радикале-националисте. Хотя некоторые исследователи не стесняются называть его отъявленным русофобом.

Масштаб личности Адама Мицкевича таков, что в тысячах работ о жизни и творчестве этого человека можно найти диаметрально противоположные суждения. Исследователи воистину «вдоль и поперек» «разложили» по полочкам, например, его общение с А. Пушкиным. В трудах учёных можно найти сведения, свидетельствующие, что Александр Сергеевич ставил талант А. Мицкевича выше своего и что их личную дружбу расстроили только польско-российские политические отношения. Другие, напротив, приводят примеры, как великий А. Пушкин гениально ставит на место зарвавшегося польского писаку. Утверждают, что «Медный всадник» А. Пушкина – есть «всего лишь» ответ А. Мицкевичу на «русофобские» стихотворения «Памятник Петру Первому», «Петербург», «Смотр войска» и другие:

«…У зодчих поговорка есть одна;

Рим создан человеческой рукою,

Венеция богами создана;

Но каждый согласился бы со мною,

Что Петербург построил сатана…»

Что же. Литературоведы пишут диссертации, поэты пишут стихи. И их читают не только филологи-исследователи. Главную оценку ставит читатель, и не стоит оценивать, не зная предмета, ведь так?

Не стоит спешить с оценками и идти на поводу у политиков. Лучше почитаем.

«Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей.

Трон славы, храм любви – дворы, ступени, входы,

Что подметали лбом паши в былые годы,

Теперь гнездилище лишь саранчи да змей.

В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей,

Захватывает плющ, карабкаясь на своды,

Творенья рук людских во имя прав природы,

Как Валтасаров перст, он чертит надпись: “Тлей!”

Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье

Фонтан гаремных жён, свидетель лучших лет,

Он тихо слезы льет, оплакивая тленье:

О слава! Власть! Любовь! О торжество побед!

Вам суждены века, а мне одно мгновенье.

Но длятся дни мои, а вас – пропал и след…»

(«Бахчисарай»)

…Да, лучше сначала почитаем.

При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького