Из загадок этой повести можно «выйти к большим смыслам творчества Гоголя, к тайне его понимания человека, к художественной антропологии писателя...».

Широко известна фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели». Авторство обычно приписывается Федору Достоевскому, однако исследователи доказывают, что на самом деле первым сказавшим её был французский литературный критик, путешественник и меценат Эжен-Мельхир (или Мелькиор), виконт де Вогюэ, автор труда «Русский роман» (1886), в котором высоко оценивается русская литература, в частности И. Тургенев и Л. Толстой.

Полностью цитата Эжена Вогюэ звучит как «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”, – справедливо говорят русские писатели…», то есть является некой «обобщённой цитатой». По-французски фраза звучит так: «Nous sommes tous sortis du Manteau de Gogol».

Эжен Вогюэ рассуждал как раз об истоках творчества Ф. М. Достоевского. И сам Фёдор Михайлович вроде как привёл эту цитату в беседе с другим французским литератором, который понял её как собственные слова писателя и опубликовал их в таком свете в своём труде.

В любом случае, фраза стала не просто «крылатой» и знаменитой – узнаваемая, она сразу подразумевает высочайшие гуманистические традиции русской литературы.

Николай Чернышевский писал: «Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России». Но, на наш взгляд, и эта блестящая и емкая характеристика не исчерпывает масштабность гоголевской фигуры. Н. Гоголь – эта такая «глыба», которая стоит «над» не только географическим, но и прочими границами, и не будет преувеличением сказать, что творчество этого писателя оказало огромное влияние на развитие передовой культуры всего человечества.

Полная загадок короткая жизнь и даже таинственная смерть Николая Васильевича Гоголя изучается уже не одним поколением биографов и литературоведов, и этим исследованиям нет, и не будет конца.

Не будем, поэтому повторять за всеми общеизвестного: в конце концов, и об болезненных амбициях и исканиях Н. Гоголя, и о положении его тела в гробу после эксгумации, написаны горы книг.

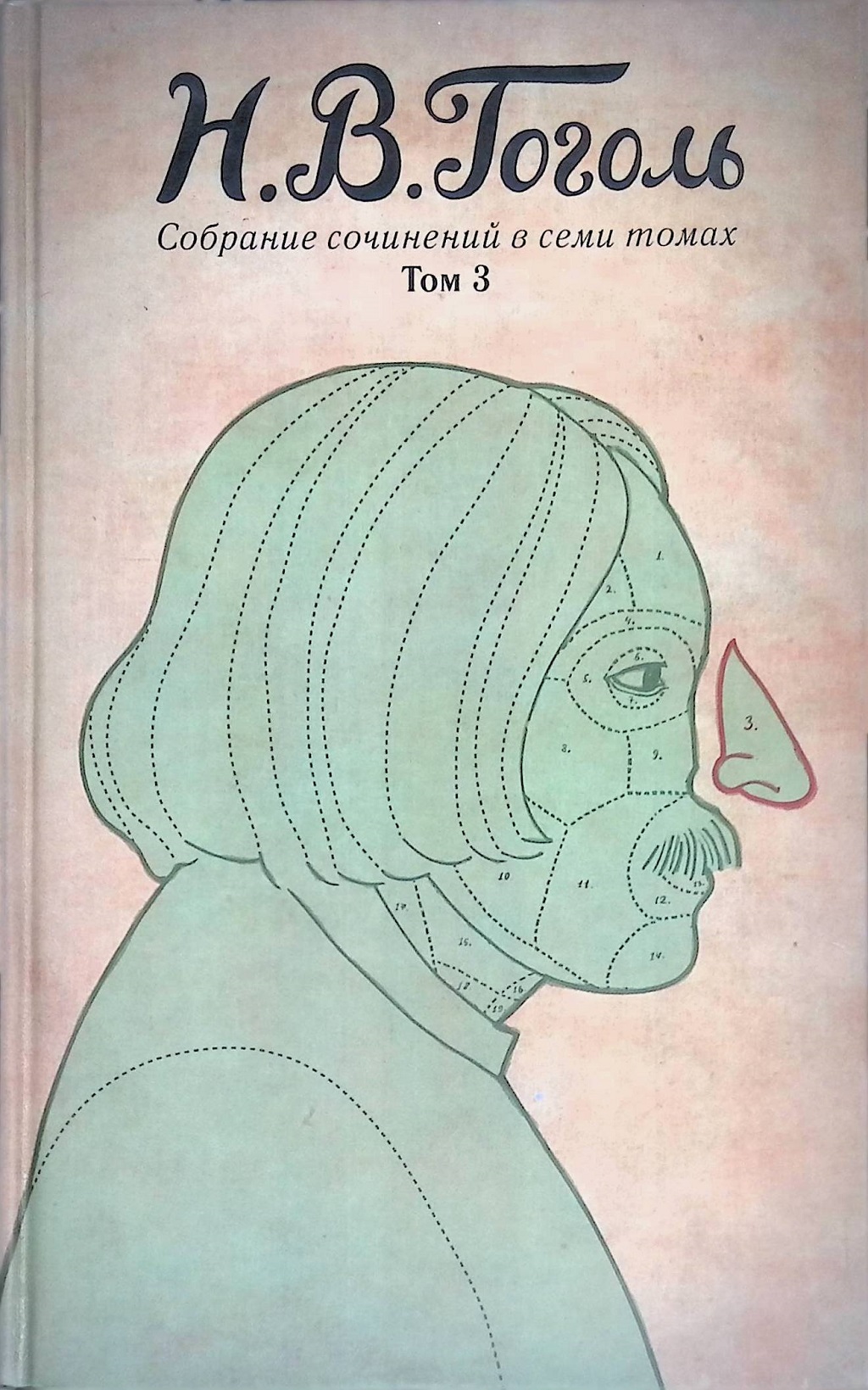

Вернемся к «Шинели». И даже не к ней, а… к «Носу».

Писатель Василий Аксёнов как то сказал: «Говоря, откуда мы вышли, я вспоминаю, как Андрей Вознесенский однажды сказал, что мы вышли не из “Шинели”, а из гоголевского “Носа”. “Ты, Вася, – говорил он, – вышел из левой ноздри, а я – из правой”…».

Повесть «Нос» – одно из известнейших произведений Н. Гоголя, – была написана в 1832–1833 гг. Впервые опубликована в журнале «Современник» – после того, как была отвергнута журналом «Московский наблюдатель»: в редакции повесть назвали «плохой, пошлой и тривиальной». Александр Пушкин, убеждённый, что это далеко не так, лично уговорил автора опубликовать повесть в журнале «Современник» в 1836 году.

Публикация сопровождалась примечанием от редакции, написанным А. С. Пушкиным: «Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, весёлого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись».

Известный советский филолог Виктор Владимирович Виноградов отмечал, что в литературе о Н. Гоголе укрепилось субъективно сложившееся у читателя мнение о странности сюжета повести «Нос». Однако в её основе лежит ходячий анекдот, объединивший те обывательские толки и каламбуры о носе, о его исчезновении и появлении, которые у литературно образованных людей начала XIX столетия осложнялись ещё реминисценциями из области художественного творчества. Тому же Николаю Чернышевскому новелла Н. Гоголя «Нос» представлялась «пересказом общеизвестного анекдота».

Переводный «французский анекдот» – «Нос», например, был опубликован в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» (1831, № 72 от 9 сентября), где передаётся трагикомическая исповедь человека, вызывавшего гонения и насмешки одним лишь видом своего лица, все черты которого «заслонены были чудовищно-большим носом». Лицо, превратившееся в один большой нос, встречается и у Н. Гоголя в незаконченном отрывке 1832 года «Фонарь умирал».

Есть устойчивое мнение, что фельетон немецкого и швейцарского писателя-просветителя, переводчика, теолога, педагога и журналиста Генриха Чокке (Цшокке) «Похвала носу» (опубликован в русском переводе в 1831 году), повлиял на замысел гоголевской повести.

В «Похвале носу» в шуточной форме подчеркивалось значение носа для «всякого человека» и намечался уже трагикомический эффект его потери. «В самом деле, отнимите нос у самого приятного милого личика, и что останется? Совершенный кочан капусты…».

Офицер-писатель Вильгельм Иванович Карлгоф вслед за Генрихом Чокке написал в 1832 году «Панегирик носу», – «с потерею носа теряется благородство человека, что нос есть олицетворённая честь, прикреплённая к человеку».

Существует обширная литература, в которой в той или иной степени убедительно рассказывается о влиянии различных литературных произведений на решение Н. Гоголя написать «Нос». Начиная даже не со «знаменито носатого» «Сирано де Бержерака» Э. Ростана. Скорее, с самого Сирано де Бержерака и его «Государства и империи Луны», в котором обитатели ночного светила питаются запахами, а носы кроме этой важной физиологической функции выполняют и социальную: крупный нос – главное доказательство благородства и великодушия его обладателя.

Некоторые из исследователей напрямую, отталкиваясь от характера Н. Гоголя, предполагают, что напущенный им по ходу повести туман («здесь происшествие совершенно закрывается туманом») призван скрыть нечто сугубо личное, интимное, поскольку сам нос называют яркой отличительной чертой собственно автора. Владимир Набоков в лекциях, прочитанных им для американских студентов, писал: «Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости (изображая в качестве любителя нечто вроде “человека-змеи”) он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя…».

Не менее обширную библиотеку представляют собой и книги о влиянии гоголевского «Носа» на других авторов.

Но если современная Н. Гоголю критика причисляла «Нос» к «фарсам» и «анекдотам», то сегодня эта повесть рассматривается совсем с других сторон.

Первым, кто заметил в «Носе» непомерную глубину, был великий Виссарион Григорьевич Белинский. «Вы знакомы с майором Ковалёвым? – писал В. Г. Белинский в 1838 году в «Современнике» – отчего он так заинтересовал вас, отчего так смешит он вас несбыточным происшествием со своим злополучным носом? Оттого, что он есть не майор Ковалёв, а майоры Ковалёвы, так что после знакомства с ним, хотя бы вы зараз встретили целую сотню Ковалёвых, – тотчас узнаете их, отличите среди тысячей…».

После В. Г. Белинского к «Носу» стали «приглядываться пристальнее». И аналогии приводить одну смелее другой.

В автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук современная исследовательница творчества Н. Гоголя Алина Юрьевна Бычкова напоминает, что, например, вопрос о сопоставлении повестей «Нос» и «Процесс» Н. Гоголя и Ф. Кафки в сравнительном аспекте проведён многими исследователями. В частности, вопрос о сопоставлении повестей «Нос» и «Процесс» поставлен в статье историка литературы Виктора Генриховича (Хенриховича) Эрлиха. И А. Ю. Бычкова идёт ещё дальше, замечая справедливо, что «роман Зюскинда “Парфюмер” обнаруживает ряд схожих мотивов с творчеством Гоголя в отношении темы носа».

То есть, повторимся: если даже сам Н. Гоголь написал повесть «Нос» «под впечатлением», то впечатления от его произведения гораздо в большей степени продолжают питать творчество литераторов всего мира по сию пору.

…От прямых заимствований, как например, у Джанни Родари в детской сказке «Как убежал нос»: «Синьор Гоголь рассказал как-то историю об одном носе, который катался по Невскому проспекту в коляске и проделывал невероятные вещи.

Такой же нос проказничал однажды в Лавено, на озере Лаго Маджоре.

“Однажды утром синьор, который жил напротив причала, встал и пошёл в ванную комнату. Он собирался побриться, но, взглянув в зеркало, вдруг закричал не своим голосом:

– На помощь! Спасите! Мой нос!..

На лице у него не было носа. Вместо него осталось ровное, гладкое место. Синьор, в чём был, выбежал на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, что его нос выходит на улицу и быстро направляется к причалу.

– Стой! Стой! – закричал синьор. – Мой нос! Хватайте его! Держите его!

Люди смотрели на балкон и смеялись:

– Нос украли, а лысину забыли?! Нехорошо, ай, как нехорошо!”».

…До сложнейших аллюзий, как, по нашему мнению, у писателя и философа Юрия Мамлеева в гротескном романе «Шатуны».

Повесть «Нос» Николай Васильевич неоднократно переделывал, подчиняясь цензуре. Финал повести тоже менялся несколько раз, в первом варианте, неопубликованном в «Московском наблюдателе», все описанные в повести фантасмагорические события разъяснялись тем, что они главному герою приснились.

Но никто никогда, наверное, не узнает, что «приснилось» самому Н. Гоголю на самом деле. Действительно ли он в своей повести пародийно отождествлял носы с божествами, как предполагает Алина Бычкова? Написал ли Н. Гоголь фантастическую повесть романтического типа «а ля Гофман», или его «Нос» – это «ироническая пародия на романтику»?

В любом случае, и с этим согласится каждый из исследователей, из загадок «Носа» можно, как написал литературовед Сергей Георгиевич Бочаров, «выйти к большим смыслам творчества Гоголя, к тайне его понимания человека, к художественной антропологии писателя...».

…И, да: в 2025 году, 1 апреля, исполняется 216 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, величайшего из великих писателей.

При подготовке использованы материалы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького