Владимир Маяковский – это Глыба. Так уж вышло потому, что этот крупный телом человек владел огромным поэтическим талантом, весьма непростым характером, бешеной энергией и большущим ранимым сердцем.

«Один не смогу –

не снесу рояля

тем более –

несгораемый шкаф,

А если не шкаф,

не рояль,

то я ли

сердце снес бы, обратно взяв.

Банкиры знают:

“Богаты без края мы.

Карманов не хватит –

кладем в несгораемый”.

Любовь

в тебя –

богатством в железо —

запрятал,

хожу

и радуюсь Крезом.

И разве,

если захочется очень,

улыбку возьму,

пол-улыбки

и мельче,

с другими кутя,

протрачу в полночи

рублей пятнадцать лирической мелочи».

(Владимир Маяковский, «Невозможно»)

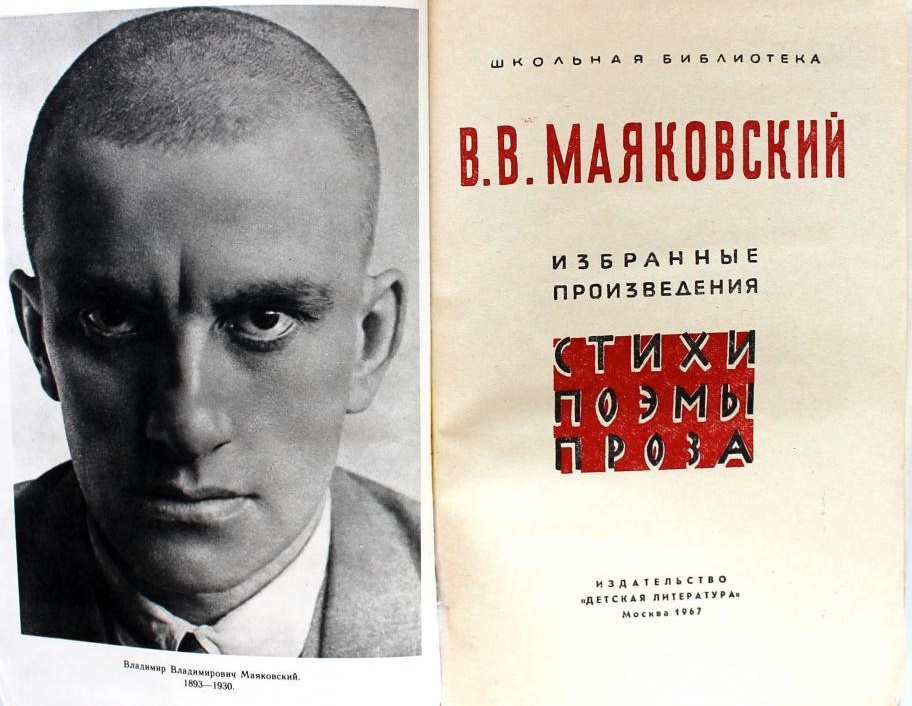

Предисловий сегодня не нужно: 19 июля 2023 года исполняется 130 лет со дня рождения В. Маяковского. Он такой Человек-Глыба, что любые подходы «из, под, и сбоку» – как-то даже и неприличны. Владимир Маяковский – Глыба из глыб, об которую до сих пор точат зубы десятки исследователей, и многие из них, пытающиеся сбросить маяковскую глыбу с поэтического парохода, быстро ломают свои порченные завистью зубки.

«Что может хотеться этакой глыбе?

А глыбе многое хочется!»

В. Маяковский – Глыба с большой буквы.

Замечательный поэт Борис Абрамович Слуцкий писал:

«Сорок седьмой номер: огромные, как сапоги.

К ботинкам Маяковского не подобрать ноги.

Ботинки Маяковского носить не смог никто.

Кроме того, осталось Его пальто.

Кроме того, остался Его пример.

Но больше человеческого Его размер.

В маленькой квартирке маленький музей.

Вещи Маяковского, книги его друзей.

Чашечки Маяковского на полочках стоят.

Сколько меду и яду чашечки таят?

Кроме того, ботинки, кроме того, пальто.

Чашу Маяковского не осушил никто».

«Для комнатного жителя той эпохи Маяковский был уличным происшествием. Он не доходил в виде книги. Его стихи были явлением иного порядка», – сказал Юрий Николаевич Тынянов.

В. Маяковскому – 130 лет. За 90 годов отчетливо перевалило с момента рокового выстрела, повалившего крупное тело поэта.

Мёртвых львов так соблазнительно покусывать, тонко визжа и отскакивая в страхе…

О В. Маяковском, кажется, уже сказано так много друзьями и недругами, что просто неприлично к очередному юбилею разражаться очередным пересказом советских хрестоматий, в которых говорится примерно следующее – «по силе таланта и размаху литературной деятельности Маяковский принадлежит к числу титанических фигур русского советского искусства. Его поэзия – это художественная летопись нашей страны эпохи Великой Октябрьской социалистической революции и построения социализма. Он – истинный и искренний певец Октября, он как бы живое олицетворение нового типа поэта – активного борца за светлое будущее народа». Эта цитата даже не советская – это статья официального сайта КПРФ десятилетней давности, к 120-летию поэта.

Не менее нелепо, на наш взгляд, писать, о поэте и как исключительно о представителе русского авангарда, задумавшего переделать мир, поскольку с младых ногтей он, поэт, нашёл, что мир несправедлив и коварен, полон скверны и страданий, и начисто лишён нравственного содержания.

Совсем уж отвратительно было бы писать в юбилей В. Маяковского (уверены, многие именно так и поступят) о его якобы приверженности к модной в те годы теории «стакана воды», перебирать большого размера подштанники В. Маяковского и, особенно, бельё его женщин, и прочее в том же духе.

Может быть, о загадках самоубийства В. Маяковского уместно поговорить, и было ли это вообще самоубийство? А не сама ли Вероника Витольдовна стреляла в грудь своему любовнику? Или это длинные руки вездесущего ЧК дотянулись до переставшего быть угодным поэта?

Чтива подобного сегодня больше, чем нужно, но это уж, пожалуйста, без нас.

Глыба-Маяковский получилась таковой потому, что этот крупный телом человек владел огромным поэтическим талантом, весьма непростым характером, бешеной энергией и большущим ранимым сердцем.

От хулиганского эпатажа к мудрому провидению: этот путь проделан В. Маяковским за короткое время.

В 19 лет В. Маяковский дебютировал в альманахе «Пощечина общественному вкусу», где русские кубофутуристы заработали бессмертие себе, предложив низложить бессмертных: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности. <...> Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба портным».

М. Горький, например, на «подщечину» не обиделся. Именно он пригласил В. Маяковского к сотрудничеству в журнале «Летопись» и газете «Новая жизнь».

И, конечно, В. Маяковский перерос и Д. Бурлюка, и А. Крученых.

«А я

на земле

один

глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!

Не разбрызгав,

душу

сумел,

сумел донесть.

Единственный человечий,

средь воя,

средь визга,

голос

подъемлю днесь», – из поэмы В. Маяковского «Война и мир».

Слава пришла к В. Маяковскому при его жизни – не всякий поэт удостаивается подобного! Слава не покинула В. Маяковского и после его смерти, даже, пожалуй, упрочилась с лёгкой руки товарища И. Сталина – хотя и стала «хромать» в одну, «революционную» сторону: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине», – иронизировал Борис Пастернак.

Но величина дарования В. Маяковского, его вклад в мировую поэзию, его влияние на поколения не заставляют сомневаться: он выше тех характеристик-«бирок», которыми его наделяли и наделяют для собственного удобства.

Он – Глыба, и при этом просто человек, живший в необычное и горячее время. Он, к тому же, молодой человек с завидным «южным» темпераментом, настоящий и неудержимый романтик, снедаемый страстями и порой отчаянно рефлексирующий, вечный футурист, богоборец и бунтарь, не успевший состариться.

Ведь Глыбе так многого хочется…

Несколько нижеприведённых цитат из книг Бориса Мариенгофа «Роман без вранья» и «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», на наш взгляд, прекрасно показывают личность В. Маяковского, так сказать, без прикрас и без обожания: известно, что имажинисты Б. Мариегоф и С. Есенин и футурист В. Маяковский не шибко ладили между собой, хотя им и приходилось «вращаться» практически в одной среде.

Показывают они, эти отрывки, что, и саму эту среду, которую уместнее назвать эпохой.

* * *

«…В 1919 году С. Есенин и Б. Мариенгоф с разрешения председателя Моссовета Льва Каменева открыли на Большой Никитской улице «Лавку имажинистов» – книжный магазинчик.

«Собственно говоря, зазря выдавали нам дивиденд наши компаньоны по книжной лавке.

Давид Самойлович Айзенштат – голова, сердце и золотые руки “предприятия” – рассерженно обращался к Есенину:

– Уж лучше, Сергей Александрович, совсем не заниматься с покупателем, чем так заниматься, как вы или Анатолий Борисович.

– Простите, Давид Самойлович, – душа взбурлила.

А дело заключалось в следующем: зайдёт в лавку человек и спросит:

– Есть у вас Маяковского “Облако в штанах”?

Тогда отходил Есенин шага на два назад, узил в щелочки глаза и презрительно обмерял ими, как аршином, покупателя:

– А не прикажете ли, милостивый государь, отпустить вам Надсона?.. Роскошное имеется у нас издание в парчовом переплете и с золотым обрезом.

Покупатель обижался:

– Почему ж, товарищ, Надсона?

– А потому, что я так соображаю: одна дрянь!.. От замены того этим ни прибыли, ни убытку в достоинствах поэтических… переплетён, же у господина Надсона несравненно лучше.

Налившись румянцем, как анисовое яблоко, выкатывался покупатель из лавки».

* * *

«Бонч-Бруевич рассказывает: «В 1919 г., в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд.

Гзовская задорно объявила “Наш марш” Владимира Маяковского.

Артистка начала читать. То плавно ходя, то бросаясь по сцене, она произносила слова этого необыкновенного марша:

“Бейте в площади бунтов топот!

Выше, гордых голов гряда!

Мы разливом второго потопа

Перемоем миров города...”

– Что за чепуха! – воскликнул Владимир Ильич. – Что это, “мартобря” какое-то?…

И он насупился.

А та, не подозревая, какое впечатление стихи производят на Владимира Ильича, которому она так тщательно и так изящно раскланивалась при всех вызовах, искусно выводила:

“Видите, скушно звёзд небу!

Без него наши песни вьём.

Эй, Большая Медведица!

требуй, чтоб на небо

нас взяли живьём.

И после опять под марш:

Радости пей! Пой!

В жилах весна разлита.

Сердце, бей бой!

Грудь наша – медь литавр…”

И остановилась. Все захлопали. Владимир Ильич закачал головой, явно показывая отрицательное отношение. Он прямо смотрел на Гзовскую и не шевелил пальцем.

– Ведь это же чёрт знает что такое! Требует, чтобы нас на небо взяли живьём. Ведь надо же договориться до такой чепухи! Мы бьёмся со всякими предрассудками, а тут, подите пожалуйста, со сцены Кремлёвского красноармейского клуба нам читают такую ерунду.

И он поднялся.

– Незнаком я с этим поэтом, – отрывисто сказал Владимир Ильич, – и если он всё так пишет, его писания нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вечерах – это просто преступление. Надо всегда спрашивать артистов, что они будут читать на бис. Она под такт прекрасно читает такую сверхъестественную чепуху, что стыдно слушать! Ведь словечка понять нельзя, тарарабумбия какая-то!

Всё это он сказал вслух отчетливо, ясно и стал прощаться с устроителями вечера, окружившими его плотным кольцом. Наступила неожиданная тишина, и он, торопясь, прошёл сплошной стеной красноармейцев к себе наверх в кабинет.

Владимир Ильич долго помнил этот вечер, и, когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал: “А не будут ли там читать нам „Их марш“?…” Его задевало, что словом “наш” Владимир Маяковский как бы навязывал слушателям такое произведение, которое им не нужно.

Его отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нём о Маяковском. Он только кинул один вопрос: “Это автор „Их марша“?…” – и тотчас же прервал разговор, как бы совсем не желая ничего больше знать об этом глубоко не удовлетворявшем его поэте.

А. Луначарский добавляет: «”Сто пятьдесят миллионов” Маяковского Владимиру Ильичу определенно не нравились. Он нашёл эту книгу “вычурной и штукарской”».

Да и, по словам М. Горького, «Ленин относился к Маяковскому недоверчиво и раздраженно: “Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по-моему, – не то и мало понятно”.

Отношение как на ладони. Однако никому и в голову не приходило запрещать Маяковского, уничтожать Маяковского, зачеркивать Маяковского красным цензурным карандашом.

Он продолжал издаваться, печататься, даже в ЦО.

Выиграла ли от этого наша поэзия?

Как будто выиграла».

* * *

«Пётр Семенович Коган по виду более современен, чем его коллеги. Он похож на провизора из провинциальной аптеки. Горбинка на носу, шея, как у пивной бутылки, и волосы в сплошной мелкий завиток. Он говорит удивительно гладко, не понижая и не повышая голоса. Говорит с безукоризненными запятыми. Знак восклицательный, знак вопроса и многоточие отсутствуют в его речи. На моей памяти этот оратор ни разу не запнулся, ни разу не кашлянул и не сделал ни одного глотка воды из стакана. Его общедоступные лекции я слушал ещё в Пензе, будучи гимназистом, и уже тогда был убеждён, что они могли бы превосходно излечивать от бессонницы самых тяжёлых психастеников.

Маяковский взошёл на трибуну после Петра Семеновича. Первым выступал профессор Сакулин, вторым – Ю. Айхенвальд.

– Товарищи, – начал Маяковский, – этот Коган сказал…

И, не оборачиваясь, поэт ткнул внушительным пальцем в сторону Ю. Айхенвальда.

Хорошо воспитанный, интеллигентный человек ещё больше сощурился и поправил галстук.

Минуты через три Маяковский, вторично ткнув пальцем в сторону Ю. Айхенвальда, повторил:

– Так вот… этот Коган сказал…

Тот, который не был Коганом и меньше всего мечтал им быть, как-то мучительно повёл длинной худой шеей, словно ему был тесен крахмальный воротничок, и дрогнувшими пальцами поправил на носу очки.

Мы все как один блаженно заулыбались. Критики не были для нас самыми дорогими существами на свете.

– Интересно! – сказал Есенин.

– Тс-с-с.

Маяковский снова ткнул пальцем в знакомом направлении:

– Этот Коган…

Белоснежным платком эстет вытер на лбу капли пота, вероятно холодного, и шуршаще-шелестящим голосом деликатно поправил своего мучителя:

– Уважаемый Владимир Владимирович, я не Коган, я Айхенвальд.

Но Маяковский, как говорится, и носом не повёл. Мало того, примерно через минуту он в четвёртый раз ткнул пальцем в несчастного эстета, который бледнел и худел на наших глазах:

– Этот Коган…

Ю. Айхенвальд нервно встал, вытянул шею, вонзил, как вилки, свои белые, бескровные пальцы в пурпуровый стол и сказал так громко, как, думается, ещё никогда в жизни не говорил:

– С вашего позволенья, Владимир Владимирович, я Айхенвальд, а не Коган.

В кафе стало тихо.

А Владимир Владимирович, слегка скосив на него холодный тяжёлый взгляд, раздавливающий человека, ответил с презрением:

– Все вы… Коганы!»

* * *

«Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто – сегодня в Колонном зале, завтра в Политехническом, послезавтра в “Стойле Пегаса” – нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору, которую мы называли образом.

Но у нашего гения словесной рапиры была своя ахиллесова пята. Я бы даже сказал – пяточка. Тем не менее, она доставляла всем нам крупные неприятности.

“Я сошью себе чёрные штаны из бархата голоса моего”, – написал Маяковский.

Понятия не имея об этой великолепной, образной строчке, Вадим Шершеневич, обладающий ещё более бархатным голосом, несколько позже напечатал: “Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего”.

Такие катастрофические совпадения в литературе не редкость. Но попробуй, уговори кого-нибудь, что это всего-навсего проклятая игра случая.

Стоило только Маяковскому увидеть на трибуне нашего златоуста, как он вставал посреди зала во весь своей немалый рост и зычно объявлял:

– А Шершеневич у меня штаны украл!

Бесстрашный литературный боец, первый из первых в Столице Мира, мгновенно скисал и, умоляюще глядя то на Есенина, то на меня, растерянным шепотом просил под хохот бессердечного зала:

– Толя… Сережа… спасайте!»

* * *

«…Я не бывал у него в доме, и он не бывал у нас. Как говорится – шапочное знакомство. Или верней – шляпочное. Но эти свои фетровые шляпы нам приходилось снимать при встречах довольно часто: на Тверской, на Петровке, на Кузнецком мосту, на Бульварном кольце “А”, на вокзалах, на дачных дорожках. А здоровались за руку – в театрах, в клубах, в кафе, в Литературно-художественном кружке, на вернисажах, в Центропечати, в Наркомпросе, в издательствах. И всякий раз при этих случайных встречах я думал о нём: “Один, как палец!”.

Потому что никогда я не видел Маяковского вдвоем или в тесной дружеской компании. Никогда не видел его с весёлым, молодым и счастливым глазом.

А если доводилось нам перекинуться несколькими фразами, он либо острил, либо пытался острить, словно не имел права бросить слово-другое просто так. От этого становилось тяжело, скучно и как-то не по себе.

Я как-то сказал Есенину:

– Маяковский, словно старый царский генерал, который боится снять штаны с красными лампасами. А вдруг без этих штанов и генералом не окажется!

Вот мы с Никритиной сидим ночью в Литературно-художественном кружке, который тогда помещался в особняке какого-то бывшего посольства, почти насупротив нашей Богословской квартиры.

Подходит Маяковский:

– Можно присесть?

– Пожалуйста, Владимир Владимирович, – радушно приглашает Никритина.

Я придвигаю третий стул:

– Прошу.

– Благодарю.

Он садится, закуривает и смотрит исподлобья на никритинские серьги, стекающие с мочек двумя тонкими струйками зеленоватой болотной воды.

– Какие красивые у вас… серьгеи! – каламбурит Маяковский.

Никритина принужденно улыбается.

Маяковский берёт карточку с дежурными блюдами и мрачно читает её, словно это извещение о смерти близкого человека.

Мне подают на закуску великолепный телячий студень с хреном в сметане.

Маяковский переводит на студень тяжёлый взгляд и спрашивает:

– Вы, значит, собираетесь умывальником закусывать?

Я отвечаю коротко:

– Да.

Студень действительно похож на мраморный умывальник, из которого я мылся в детстве. Образ точный. Но закусывать умывальником невкусно.

Мрачновато, мрачновато!

Госиздат.

Маяковский стоит перед конторкой главного бухгалтера, заложив руки в карманы и широко, как козлы, расставив ноги:

– Товарищ главбух, я в четвёртый раз прихожу к вам за деньгами, которые мне следует получить за мою работу.

– В пятницу, товарищ Маяковский. В следующую пятницу прошу пожаловать.

– Товарищ главбух, никаких следующих пятниц не будет. Никаких пятых пятниц, никаких шестых пятниц, никаких седьмых пятниц не будет. Ясно?

– Но поймите, товарищ Маяковский, в кассе нет ни одной копейки.

– Товарищ главбух, я вас спрашиваю в последний раз…

Главный бухгалтер перебивает:

– На нет и суда нет, товарищ Маяковский!

Тогда Маяковский неторопливо снимает пиджак, вешает его на жёлтую спинку канцелярского стула и засучивает рукава шёлковой рубашки.

Главный бухгалтер с ужасом смотрит на его большие руки, на мощную фигуру, на неулыбающееся лицо с массивными челюстями, на тёмные, глядящие исподлобья глаза, похожие на чугунные гири в бакалейной лавке. “Вероятно, будет меня бить”, – решает главный бухгалтер. Ах, кто из нас, грешных, не знает главбухов? Они готовы и собственной жизнью рискнуть, лишь бы человека помучить.

Маяковский медленно подходит к конторке, продолжая засучивать правый рукав.

“Ну вот, сейчас и влепит по морде”, — думает главный бухгалтер, прикрывая щеки хилыми безволосыми руками.

– Товарищ главбух, я сейчас здесь, в вашем уважаемом кабинете, буду танцевать чечётку, – с мрачной серьезностью предупреждает Маяковский. – Буду её танцевать до тех пор, пока вы сами, лично не принесёте мне сюда всех денег, которые мне полагается получить за мою работу.

Главный бухгалтер облегчённо вздыхает “Не бьёт, слава Богу”.

И, опустив безволосые руки на аккуратные кипы бумаг, произносит голосом говорящей рыбы:

– Милости прошу, товарищ Маяковский, в следующую пятницу от трёх до пяти. Маяковский выходит на середину кабинета, подтягивает ремень на брюках и: тук-тук-тук… тук-тук… тук-тук-тук… тук-тук.

Машинистка, стриженная, как новобранец (вероятно, после сыпного тифа), шмыгнув носом, выскакивает за дверь.

Тук-тук-тук… тук-тук… тук-тук-тук… тук-тук…

Весь Госиздат бежит в кабинет главного бухгалтера смотреть, как танцует Маяковский.

Паркетный пол трясётся под грузными тупоносыми башмаками, похожими на футбольные бутсы. На конторке и на жёлтых тонконогих столиках, звеня, прыгают электрические лампы под зелеными абажурами. Из стеклянных чернильниц выплескивается фиолетовая и красная жидкость. Стонут в окнах запылённые стёкла.

Маяковский отбивает чечётку сурово-трагически. Челюсти сжаты. Глядит в потолок.

Тук-тук-тук… тук-тук-тук…

Никому не смешно. Даже пуговоносому мальчугану-курьеру, который, вразлад со всем Госиздатом, имеет приятное обыкновение улыбнуться, говоря: “Добрый день!” или “Всего хорошего!”.

Через несколько минут главный бухгалтер принёс Маяковскому все деньги. Они были в аккуратных пачках, заклеенных полосками газетной бумаги».

* * *

«На входной двери московской квартиры знаменитого автора, явившегося в мир, “чтоб видеть Солнце”, сияла, как у зубного врача, медная дощечка. На ней крупными буквами было выгравировано:

“Поэт КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ”

А вот Маяковский в военкомате на вопрос писаря “Кто вы будете по профессии?”, замявшись, ответил:

– Художник.

Выговорить “поэт” ему, очевидно, не позволил пристойный вкус.

Какая же это профессия – поэт?»

* * *

«9 апреля 1930 года.

Маяковский вышел на эстраду с температурой около 38 градусов.

И глотать было больно, и слезились воспалённые глаза, и сморкался он каждые пять минут в клетчатый носовой платок размером в добрую старинную салфетку.

В зале сидели студенты Института народного хозяйства имени Плеханова, что помещался на Стремянном.

Они не встретили Маяковского хлопками, как всегда встречали теноров и певиц из Большого театра.

Искоса из-под бровей взглянув на студентов своими тяжёлыми воспалёнными глазами, Маяковский сказал:

– У меня грипп, болит горло, трещит башка. Очень хотелось поваляться дома. Но потом я подумал: “Чего только не случается на свете с человеком. Иногда он даже умирает. А вдруг и я отправлюсь, как писал, – “в мир иной”.

Пустота…

Летите, в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,

Ни пивной…

Эта мрачная шутка студентами не принялась.

Маяковский закинул голову:

– А вот, товарищи, вы всю жизнь охать будете: “При нас-де жил гениальный поэт Маяковский, а мы, бедные, никогда не слышали, как он свои замечательные стихи читал”. И мне, товарищи, стало очень вас жаль…

Кто-то крикнул:

– Напрасно! Мы не собираемся охать.

Зал истово захохотал.

– Как вам не совестно, товарищи! – истерически пропищала чернявенькая девушка, что стояла у стены слева.

– Мне что-то разговаривать с вами больше не хочется. Буду сегодня только стихи читать.

И объявил:

— “Во весь голос”.

– Валяй!

– Тихо-о-о! – скомандовал Маяковский.

И стал хрипло читать:

Уважаемые товарищи потомки!

Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,

Наших дней изучая потёмки,

вы, возможно, спросите и обо мне…

– Правильно! В этом случае обязательно спросим! – кинул реплику другой голос, хилый, визгливый, но тоже мужской.

Маяковский славился остротой и находчивостью в полемике. Но тут, казалось, ему не захотелось быть находчивым и острым.

Ещё больше нахмуря брови, он продолжал:

Профессор, снимите очки-велосипед!

Я сам расскажу о времени и о себе.

Я, ассенизатор и водовоз…

– Правильно! Ассенизатор!

Маяковский выпятил грудь, боево, по старой привычке, засунул руки в карманы, но читать стал суше, монотонней, быстрей.

В рядах переговаривались.

Кто-то похрапывал, притворяясь спящим.

А когда Маяковский произнес: “Умри, мой стих…” – толстощекий студент с бородкой нагло гаркнул:

– Уже подох! Подох!

Так прошёл в Институте имени Плеханова последний литературный вечер Маяковского. На нём была моя сестра. Домой она вернулась растерянная, огорченная.

Ещё драматичнее было после премьеры “Клопа” у Мейерхольда. Жидкие аплодисменты. Актёры разбежались по уборным, чтобы спрятаться от Маяковского. Шныряли взглядами те, кто попадался ему на глаза. Напряжённые, кисло-сладкие улыбки. От них и со стороны тошнило.

Словом, раскрылась обычная картина неуспеха.

А у Маяковского дома уже был накрыт длинный стол “на сорок персон”, как говорят лакеи.

Явилось же пять человек.

Среди них случайно оказалась актриса Художественного театра Ангелина Осиповна Степанова.

Её увидал Маяковский в вестибюле и пригласил:

– Поедем ко мне выпить коньячку.

Отказаться было неловко.

За ужином он сидел во главе пустынного стола. Сидел и мрачно острил. Старался острить.

Непригодившиеся тридцать пять приборов были, как покойники.

Встретив на другой день Николая Эрдмана, Ангелина Осиповна сказала ему:

– Это было очень страшно.

– Да. Вероятно. Не хотел бы я очутиться на вашем месте.

И на его тоже. На его и подавно.

Вот и не очень-то я удивился, когда узнал, что Маяковский выстрелил себе в сердце. Это не было для меня громом среди ясного неба. Какое уж там ясное!..».

***

«Превыше крестов и труб,

Крещённый в огне и дыме,

Архангел-тяжелоступ –

Здорово, в веках Владимир!

Он возчик, и он же конь,

Он прихоть, и он же право.

Вздохнул, поплевал в ладонь:

– Держись, ломовая слава!

Певец площадных чудес –

Здорово, гордец чумазый,

Что камнем – тяжеловес

Избрал, не прельстясь алмазом.

Здорово, булыжный гром!

Зевнул, козырнул – и снова

Оглоблей гребёт – крылом

Архангела ломового».

(Марина Цветаева, «Маяковскому»)

При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького